Не помню, снимал ли этот дом, но вот такой домик мне встретился по дороге.

В прошлом году я так и не смог ее найти, да и хватил меня солнечный удар, а потом начались поездки по шахтам и прочая канитель, и так мы ее и не нашли. Даже если у вас есть точные координаты этой виллы, то вам ее будет не так просто найти среди искривлённых улиц Сухумской горы или как ее еще зовут Горы Чернявского (древнее абхазское название — Саматта-рху).

Перед нами дом в стиле модерн, заросший зеленью. Информацией о нём пока не располагаю, пишите, если знаете.

Вот ещё одно здание, заброшенное и полностью поглощённое зеленью.

Блукая по извилистым улочкам нам всё-таки удалось найти эту виллу. Находится она на тупике Ласурия, раньше эта улица называлась Курортная. И ведь сразу не узнать эту виллу с этой стороны. Но тем не менее, это и есть Вилла Чеми

Здание было построено в 1905 году архитектором Ковальским Вильгельм-Франц Альфредовичем.

С 1906 по 1918 год в нём жил светлейший князь Георгий Михайлович Чачба-Шервашидзе (1846-1918 гг.), сын последнего владетельного князя Абхазии. После смерти Георгия, здание унаследовал его двоюродный брат Александр Константинович (1867-1968 гг.), сценограф Петербургских императорских театров, прожив там до февраля 1919 года, когда эмигрировал во Францию в составе труппы Дягилевского балета.

Во время войны 1992-93 здание подверглось разрушению. В настоящее время дом жилой. Местные жители посмотрели на меня немного странно, удивились, что я знаю эту историю.

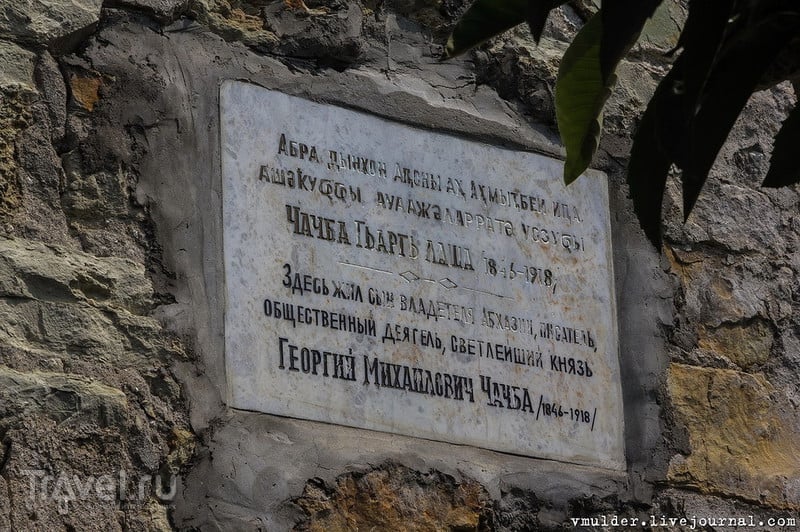

Вот и старая мемориальная доска. Висит здесь предположительно с 90х годов.

Ну а теперь несколько слов о владельцах Виллы.

Князья Чачба - очень древний род Владетелей Абхазии. Но как ни странно, правильное название этого рода не Чачба, а Шервашидзе. Род восходит от шахов Ширвана, государства, находившегося на территории современного Азербайджана. Именно от этого названия и происходит княжеская фамилия (имя: Шерваши, то есть Ширван, и -дзе — сын).

Но вы спросите, причём тут Чачба? Вот о чём говорит история: Один из династии Ширваншахов Кесранидов (вероятно, из семьи Манучихра III ибн Афридуна (1120—1160)), захваченный в 1120—1123 в плен грузинским царём, был назначен на должность Цхумского эристава вместо эристава из рода Ачба. До этого времени правителями Абхазии были только Ачба, и это имя стало нарицательным, синонимом слова "государь". Поэтому новые правители Шервашидзе среди абхазов получили название Ач-Ачба — "Ачба над Ачба" или, согласно абхазской фонетике, Чачба. Вот такая история. Тем не менее, в связи с грузинофобией из мемориальной доски грузинская фамилия Шервашидзе была выпилена, а ведь по сути Чачба означает просто "государь" и "князь". Я конечно прекрасно понимаю боль, связанную с убийственной войной, но из песни слова не вычеркнуть, и благородные князья и их потомки не имеют к убийствам и к этой ужасной войне абсолютно никакого отношения. Я конечно понимаю, что созвучно с фамилией Шеварднадзе, но к ним они также не имеют никакого отношения.

Есть правда и другая версия, академик Н.А. Бердзенишвили высказал предположение, что фамилия Чачба происходит от военачальника Куабулел-Отаго Тчатчас-дзе, который упоминается в летописи под 1045 год, как командующий абхазскими подразделениями грузинской армии. Тчатчас-дзе или Чачас-дзе на абхазский манер будет звучать именно Чачба. В любом случае, обе версии имеют право на существование.

Перед нами герб князей Чачба-Шервашидзе

В лазоревом щите две золотые войлочные шапки, по форме головного убора, называвшегося у древних греков пилос, из коих каждая сопровождается золотой восьмиконечною звездою (что знак Диоскура).

Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: три страусовых пера: среднее — лазоревое, крайние — золотые. Щитодержатели: два золотых грифа византийского типа с червлёными глазами и языками. Намёт: лазоревый с золотом. Герб украшен княжеской мантией и увенчан княжеской короной.

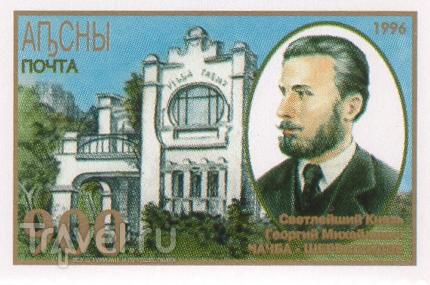

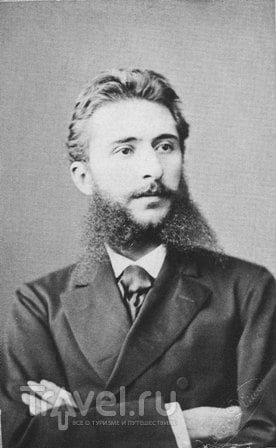

Светлейший князь Георгий Михайлович Чачба-Шервашидзе (1846-1918) был сыном последнего владетеля Абхазии Михаила Георгиевича и княжны Александры (Цуцу, Кесарии) Георгиевны Дадиани (1822—1864).

Молодой князь получил хорошее образование, владел турецким, английским, французским, немецким, грузинским языками. В 1847 году он был зачислен в лейб-гвардию Преображенского полка прапорщиком. В 1863 году он получил звание адъютант командующего Кавказской армией. Но ему не суждено было сделать военную карьеру.

Начались реформы. Автономия Абхазского княжества была ликвидирована, а отец князя Михаил Георгиевич был сослан в Воронеж (!) (Информацию о том, где он жил предоставлю сразу же, как накопаю).

После официальной отмены крепостного права в 1861 году манифест императора Александра II начал распространяться и на Абхазию. Для её жителей этот манифест был полнейшей нелепицей. Крестьяне Абхазии крепостного права никогда не знали и были свободными, но чиновники царской администрации Измайлов и Черепов, не разобравшись в ситуации, предложили с них выкуп за "свободу" от непонятных "господ", которых крестьяне никогда не знали. Недовольство народа нарастало. Эта ситуация возмутила князя Георгия Михайловича. Он многократно писал об этом, но так и не был услышан.

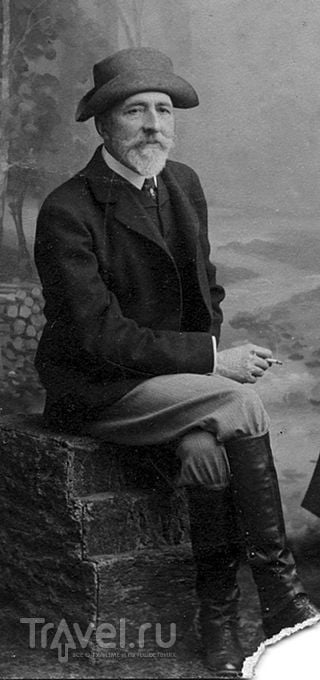

Надменное и издевательское отношение к народу со стороны царских чиновников привело к тому, что 26 июля 1866 г. вспыхнуло Лыхненское восстание, в котором умного и пользующегося авторитетом у своих земляков, двадцатилетнего Георгия провозгласили владетельным князем Абхазии. Восстание было подавлено войсками под командованием Кутаисского генерал-губернатора князя Святополк-Мирского. Георгий Михайлович был выслан из Абхазии в Оренбург, где служил в казачьем полку, а затем в Одессу. В 1872 г. он подал в отставку, а через 3 года вновь возвращается на военную службу. Служил Георгий Чачба-Шеваршидзе в Кавказской армии, дослужившись до звания флигель-адьютанта. Вместе со своей женой Еленой Андриевской проживал в Кутаиси. В свободное время он занимался литературным творчеством и играл большую роль в литературной жизни Грузии. Многие его стихи были посвящены его родной Абхазии, в которую он не имел права возвращаться. Несмотря на трудности жизни, на то, что его лишили большей части его владений, он так и не отказался от своих убеждений и осуждал царское правительство за притеснение абхазского народа и непонимание абхазских традиций. Царские чиновники не оставляли в покое опального князя. На время визита Александра III в Кутаиси он был выслан за пределы города. Возмущённый подобными действиями Георгий Чачба-Шервашидзе оставляет военную службу со словами "раз правительство настолько мне не доверяет, что в том городе, куда прибывает император мое присутствие считает опасным, я не нахожу нужным носить флигель-адъютантское звание".

В 1905 году Георгий Михайлович наконец получил право вернуться на родину. Он поселился в Вилле Чеми, где и прожил до 1918 года. Скончался князь 19 февраля 1918 г. Во время бомбардировки Сухума жители города бежали и с умирающим князем оставалась его племянница, которая и похоронила его. Похоронен он в с. Лыхны. Похороны были более чем скромные для такого великого человека.

В 1918 году после смерти князя Вилла Чеми переходит к Александру Константиновичу Чачба-Шервашидзе (24 декабря 1867 — 12 августа 1968), который прожил в ней ровно год. Александр Константинович был первым профессиональным художником Абхазии. Помимо рисования он был сценографом в Мариинском и Александровском театрах, художественным критиком, искусствоведом и занимался общественной работой.

Как художник он сформировался на основе русской реалистической художественной школы и глубокого изучения европейской культуры во Франции. Он работал с русскими художниками А. Н. Бенуа, А. Я. Головин, В. А. Серов, Н. А. Рерих и зарубежными мастерами П.Пикассо, А. Дереном.

"Князь Александр Константинович потомок абхазских Царей, воплощение того восточного рыцарского благородства, которое в наше время почти сказочная редкость", — писал о нём в то время известный русский режиссёр и теоретик театра Н. Н. Евреинов.

В ноябре 1909 года был секундантом М. А. Волошина на его дуэли с Н. С. Гумилёвым.

С 1918 по 1919 годы жил в Сухуме, где по его инициативе была открыта детская художественная школа, где он вел уроки рисования, а при Сухумском артистическом обществе были созданы театральные курсы для местной молодежи.

Некоторое время жил в Крыму, в Коктебеле, у своего друга, поэта и художника Максимилиана Волошина. С 1920 году по приглашению С.П. Дягилева он отправляется в Лондон работать сценографом в "Русском балете".

Наряду со сценографией А. К. Шервашидзе продолжает заниматься живописью и графикой.

Находясь вдали от Родины, художник интересовался жизнью своей страны, её культурными достижениями. Несмотря на некоторые финансовые трудности он безвозмездно отправляет на родину 500 работ. Скончался художник 17 августа 1968 в доме пристарелых в Монако и был похоронен на русском кладбище в Ницце. 12 мая 1985 состоялось торжественное перезахоронение праха художника в Сухуме.

Внутрь попасть не удалось, поскольку там были местные, да и внутри в разрушенной части было много хлама, в общем ничего интересного. Но удалось заглянуть в подвал. В общем-то тоже ничего интересного.

А вот перед нами дача Даль. Отсюда она очень красиво смотрится. Принадлежала она попечительнице Сухумской церковно-приходской школы Л. А. Даль. Построена в 1904 году, архитектор А. В. Синицын.

Не мог не пройти мимо этого замечательного домика. Писал про него ранее. Это греческого купца Вилла Христофора Самуриди 1912 года постройки (архитектор - А.В. Модрах). Сегодня здесь располагается Абхазский институт гуманитарных исследований.

Фото 21.

Старинный заборчик

А вот это уже новодел. Редко когда увидишь, что новодел гармонично вписывается в архитектурный ансамбль.

Памятник Александру Константиновичу Чачба-Шервашидзе

А вот в этом красивом здании расположен восстановленный краеведческий музей.

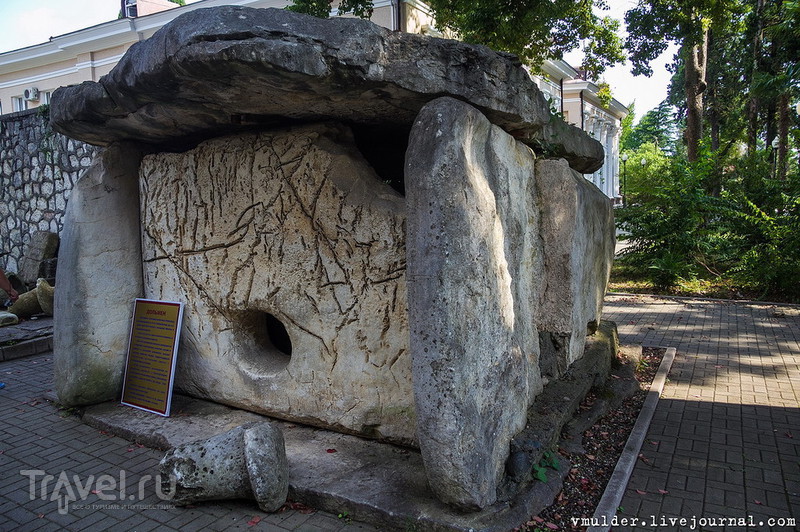

Дольмен с верхней Эшеры. Каким-то способом его удалось перенести сюда.

Пробки от дольменов, якоря, снаряды и прочие интересности.

.

В самом музее много чего интересного. Экспонаты постепенно пополняются. Перед нами отпечаток ископаемой рыбы.

Всеразличные обитатели морей

Чучело местной фауны.

А вот это каменное кольцо вообще загадка. Сами смотрители музея про него ничего не знают. Настоящее каменное кольцо, как на севере. В Воронежской области есть Мостищенский лабиринт, а это чудо видимо находилось в Абхазии. Возможно это тоже самое кольцо, что нашел Эдуард Чернопятов в Шицкваре. А может что-то ещё. В общем, интересная тема для любителей мест силы.

В музее также имеется множество всего посвящённого истории Абхазского царства, Абхазского княжества в составе Российской империи, советской Абхазии и истории Грузино-Абхазской войны. В общем, обзор этого музея занял бы слишком много времени. Я просто рекомендую вам посетить его, будучи в Сухуме. Получите массу впечатлений.

Вот такая прогулка по БАЯНам Абхазии. Скажу вам, что баяны посетил я все, теперь остались одни НЕбаяны, если есть желание - присоединяйтесь.

13/03/2015 16:00

Материалы по теме

- Страны: Абхазия

- Города: Сухум

- Отзыв о поездке: Абхазия этой весной, весна 2014

- Отзыв о поездке: Самый отвратительный отдых, сентябрь 2012

- Фоторепортаж: Новогоднее путешествие Украина - Абхазия, 25.02.2013

Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

RSS

RSS